BIM(建筑信息模型)是建筑的数字化模型集成应用。BIM技术员是人社部公布的首批新职业,既是绿色职业又是数字职业。《国家职业教育改革实施方案》提出深化复合型技术技能人才培养培训模式改革,BIM证书成为首个“1+X”试点,其中的“复合型技术技能人才”是指基础扎实、能力复合、素质优良的一专多能人才。高职复合型BIM人才,是熟练应用BIM技术的高素质技术技能人才,是面向建筑产业数字化职业场景的现场工程师人才,是宽基础、跨专业的多面手人才,是掌握信息手段的数字化人才,是典型的“产业高端”人才,是当前和未来岗位亟需的人才。传统的培养方式不能适...

BIM(Building Information Modeling)是建筑信息模型的简称,是建筑的数字化模型集成应用,具有全程可视、在线协同、虚实结合等优点,2003年开始在全国应用并引发建筑产业革命,进而迅速拉动建筑产业对BIM人才的巨大需求。2019年BIM技术员成为首批新职业,《中华人民共和国职业分类大典》标注了134个绿色职业和97个数字职业,BIM技术员既是绿色职业又是数字职业。国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》明确提出深化复合型技术技能人才培养培训模式改革,启动1+X证书制度试点,BIM证书成为首个“1+X”试点项目,其中的“复合型技术技能人才”是指基础扎实、能力复合、素质优良的一专多能人才。高职复合型BIM人才,是熟练应用BIM技术的高素质技术技能人才,是面向建筑产业数字化职业场景,精设计、懂造价、善施工、会运维、能创新的现场工程师人才,是宽基础、跨专业的多面手人才,是运用信息手段推进建筑产业增值赋能的数字化人才,是典型的“产业高端”人才,是当前和未来建筑全产业链岗位亟需的人才。国家大力推进建筑产业数字化升级,既需要大批的传统岗位实现BIM增值(+BIM),又需要大批的数字岗位实现BIM赋能(BIM+),大力培养高职复合型BIM人才迫在眉睫(图1)。

(图1)高职复合型BIM人才需求分析

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

建筑产业的数字化升级,必然要求传统建筑类专业同步推进数字化改造。传统的培养方式不能适应建筑产业数字化升级对高职复合型BIM人才的需求,突出表现为3个问题:

课程体系结构松散、能力虚化、运转僵化。

课程内容脱离实际、陈旧老化、更新不畅。

课程教学理实分离、学用脱节、知行不一。

第一阶段,工学结合打基础(2010至2014年,四年培育)。实施“四业”育人、“双主体”育人,历经中央财政支持“高等职业学校提升专业服务产业发展能力”项目。经过4年的培育,探索了高职复合型BIM人才的培养路径,打实了多元主体合作育人的基础。

第二阶段,校企合作再深化(2014至2018年,四年实践)。以职业教育创新发展行动计划、现代学徒制试点为契机,按照“专业群对接产业链”的组群逻辑,对照建筑产业岗位群,对应“设计——造价——施工——运维”的建筑生产及BIM应用流程,组建建筑工程技术专业群(建筑设计、工程造价、建筑工程技术、建筑智能化工程技术等4个专业),有效对接岗位群需求,由“单人单岗”的单一渠道输出向“多人多岗”的打包供给转变,集群化培养复合型BIM人才。围绕岗位群、课程体系、技能竞赛、职业证书等重点领域,参加教育部首批现代学徒制试点,2017年底完成全部成果。经过4年的实践,解决了高职复合型BIM人才培养的课程体系、课程内容、课程教学等关键问题,深化了复合型技术技能人才培养改革。

第三阶段,产教融合再提升(2018至2022年,四年检验)。融合“1+X”证书职教改革经验,深化技能竞赛全员育人,完善“四融通”育训体系,融入岗、课、赛、证等“四元融通”综合育人理念,积累了高职复合型BIM人才“四元融通”综合育人创新与实践经验。经过4年多的检验,提高了高职复合型BIM人才的培养质量,提升了“四元融通”综合育人的应用推广成效。

创建岗课赛证“四元融通”综合育人的理论模型,推进高职复合型BIM人才培养“换挡提速”。运用“以人为本能力建构”的理念,类比行星齿轮(汽车自动挡变速器的核心部件,由太阳轮、行星轮、外齿圈组成)的运行机制,对应行星齿轮运动的“结构——关系——运转”三个方面,融通岗、课、赛、证等“四元”,构建“四元融通”综合育人的“共轨结构——啮合关系——联动运转”,建立“四元融通”综合育人的理论模型(图7)。该模型以学生为中心(类比1个太阳轮),岗课赛证“四元融通”共轨环绕(类比4个行星轮),产业发展在外围联动(类比1个外齿圈)。该理论模型充分体现了学生的中心地位,阐明了岗课赛证“四元融通”的联动关系,突显了学生、岗课赛证、产业等组成产教融合共同体的特征。

(图7)“四元融通”综合育人的理论模型

|

|

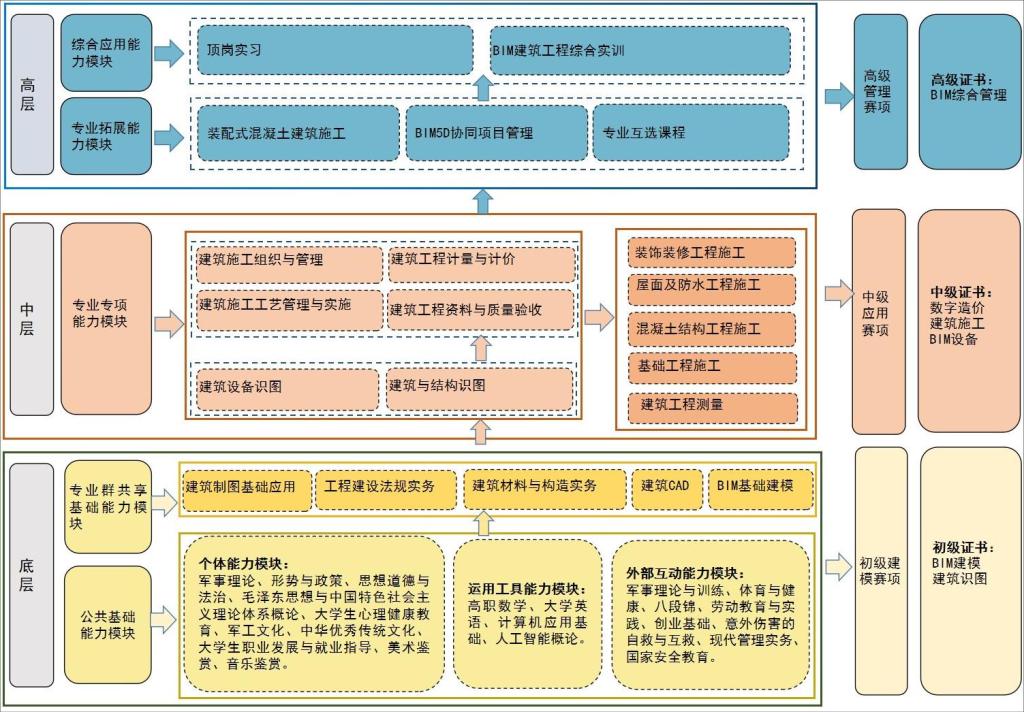

类比行星齿轮的三挡组合(机动车变速器)运行机制,以学生发展为中心轴,以学生需求为输入端,以学生成才为输出端;以底层共享、中层可融、高层互选为原则,构建三层课程;以学生成长所需的通用能力、交叉能力、拓展能力为导向,构建三级挡位;岗课赛证“四元融通”联动发力,自动切换三级挡位,实现学生职业能力发展的三级提速;构建“三层三挡、四元融通”专业群课程体系框架结构(图8),为学生职业成长搭建支架。三层三挡,分层进阶,清晰的呈现了学生职业能力成长螺旋上升的过程,让学生看到自己每个阶段成长发展的未来,激发学生自我成长的内生动力,增强学生职业认同感,坚定学生的职业信念。

底层共享,输出6项通用能力(一挡)。对接1个基础应用岗位群(BIM建模员、绘图员等),由公共基础课、专业群共享课等2类课程组成底层共享模块,融合BIM建模、建筑绘图等2类竞赛的要求,贯通2个"1+X"证书初级标准(BIM建模证书、建筑工程识图证书),岗课赛证“四元融通”培养学生的6项通用能力(个体适应能力、运用工具能力、外部互动能力、专业基本能力、运用专业工具能力、专业适应能力)。

中层可融,输出12项交叉能力(二挡)。对接1个专项应用岗位群(设计员、造价员、施工员、智能楼宇管理员等),由群内4个专业的核心课交叉组成4个中层可融模块(设计、造价、施工、运维),融合4类BIM专项应用竞赛(建筑设计、数字造价、施工模拟、设备运维)的要求,贯通4个"1+X"证书中级标准(BIM设计证书、数字造价证书、建筑施工工艺证书、BIM设备证书),岗课赛证“四元融通”培养学生的12项交叉能力(方案设计、方案表现、施工图设计、土建造价、安装造价、造价控制、施工识图、施工组织设计、施工实施、智能化设计、智能化安装、智能化管理)。

高层互选,输出8项拓展能力(三挡)。对接1个综合管理岗位群(设计师、造价师、建筑建造师、机电建造师等),由专业综合课、专业拓展课等2类课程组成高层互选模块,融合BIM综合管理1类竞赛的要求,贯通1个"1+X"证书高级标准(BIM综合管理证书),岗课赛证“四元融通”培养学生的8项拓展能力(建筑设计拓展能力、工程造价拓展能力、建筑施工拓展能力、建筑运维拓展能力、建筑设计综合能力、工程造价综合能力、建筑施工综合能力、建筑运维综合能力)。

根据以上三层三挡的框架结构,运用能力建构理念,底层按照人才能力结构对应6项通用能力设置6组课程模块,中层按照工作领域对应12项交叉能力设置12组课程模块,高层按照职业方向对应8项拓展能力设置8组课程模块,能力培养螺旋提升,形成建筑工程技术专业群“三层三挡、四元融通”模块化课程体系(图9)。编制人才培养方案更新完善课程体系,绘制课程地图合理安排课程计划,落实因材施教,指引学生按照个人职业发展规划自主选择课程模块,引导学生充分认知能力培养的内在逻辑,清楚每个阶段应该学习的课程(图10)。

|

||

| (图8)“三层三挡、四元融通”模块化课程体系框架 | (图9)建筑工程技术专业群“三层三挡、四元融通”模块化课程体系 | (图10)建筑工程技术专业课程地图 |

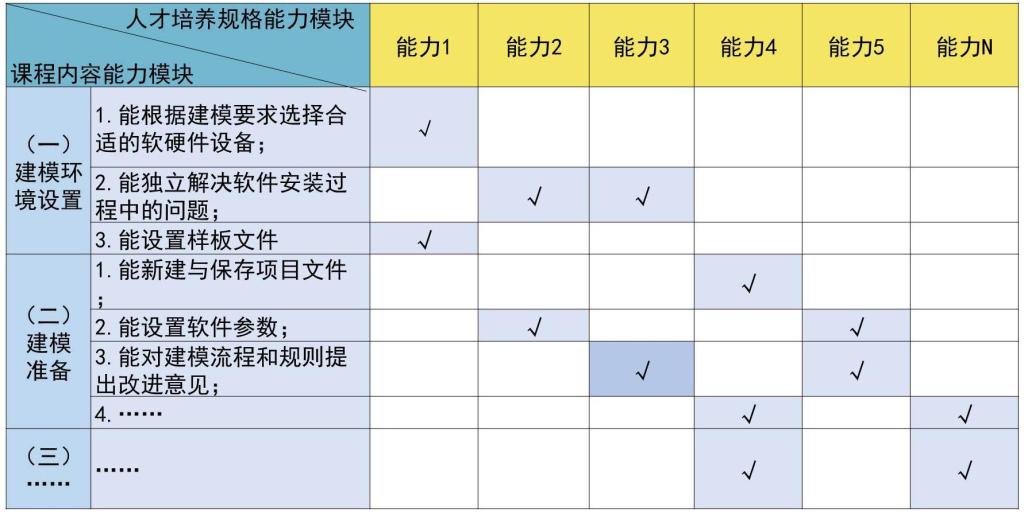

运用成果导向理念,矩阵分析重塑能力模块(图11)。以能力模块作为课程的最小单元,建立“四元融通”矩阵列表,分析对比岗、课、赛、证所包含的能力模块。梳理BIM基础应用岗位群、专项应用岗位群、综合管理岗位群等3个岗位群的能力模块,分析底层共享课程、中层可融课程、高层互选课程等3层课程的能力模块,研究BIM基础竞赛、BIM应用竞赛、BIM管理竞赛等3类竞赛的能力模块,对比BIM证书、建筑识图证书、建筑施工证书、数字造价证书等4项“1+X”证书的能力模块,共析出2520个能力模块。若原课程缺少某能力模块,则“新增”;若原课程已有某能力模块但不全,则“补充”;若原课程全部已有某能力模块,则“强化”;若原课程某几个能力模块需整合,则“合并”,若原课程某能力模块陈旧,则“删减”。以上2520个能力模块,通过四元融通”,重塑出2380个新的能力模块,每个能力模块1到2个学时不等。

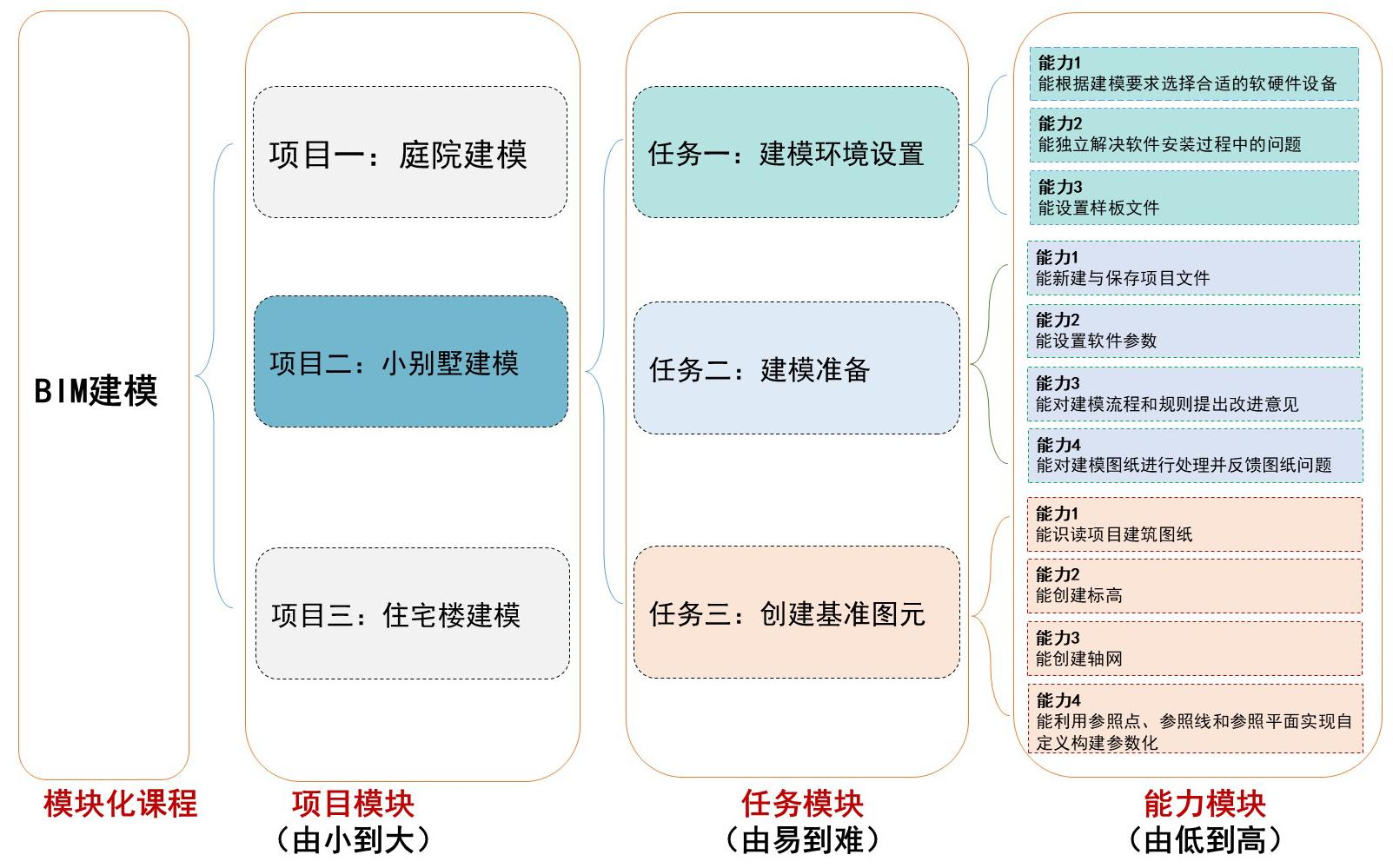

运用工作过程系统化理念,矩阵编组开发模块化课程(图12)。按照“项目——任务——能力”三级矩阵搭建模块化课程的内容结构,每门课程下设3到5个项目模块,每个项目模块下设3到5个任务模块,每个任务模块下设3到5个能力模块。按照由易到难、由简到繁的原则,首先将“四元融通”的2380个能力模块编组到648个任务模块,再将648个任务模块编组到206个项目模块,最后将206个项目模块编组开发成48门模块化课程。编制课程标准,绘制能力地图(能力模块对照支撑表),便于课程的能力模块对照更新(图13)。对照能力模块,运用虚拟仿真技术,开发理虚实一体的数字化教学资源,动态更新持续改进课程内容。

|

|

|

| (图11)“四元融通”矩阵整合与编组重构 | (图12)“项目—任务—能力”三级矩阵模块化课程框架 | (图13)能力地图(课程内容能力模块对照支撑表) |

|

|

多师共课、专兼结合,以能力为导向组建结构化课程团队。一是对应课程体系中层的12个能力模块(方案设计、方案表现、施工图设计、土建造价、安装造价、造价控制、施工识图、施工组织设计、施工实施、智能化设计、智能化安装、智能化管理),师生共创12个以能力模块为特征的BIM工作室。二是对应12个BIM工作室,分别组建以能力结构为特征的12支课程团队;每个课程团队大约5-8名指导教师,由学校教师和企业工程师混编组成;企业工程师2-3人,按照业务领域进行分工,负责安排真实的BIM生产任务,并指导检查验收任务;学校教师3-5人,按照专业领域进行分工,共同完成各工作室承担的3-5门课程;企业工程师和学校教师的协同配合,高质量完成工作室承担的岗、课、赛、证等多个方面的综合育人任务。

四元融通、工学结合,以工作过程为导向实施模块化教学。首先是畅通产教对接数字渠道,运用BIM云平台搭建12个BIM工作室与企业进行技术对接的桥梁,云上承接企业的BIM建模、BIM施工模拟等真实岗位生产任务,线上线下打通岗位生产与课堂教学的壁垒。其次是岗课赛证四元融通,将岗位的生产内容转化成课程的教学内容,实现生产内容与教学内容的对接;将技能竞赛的技术规程转化成课程的教学组织,实现技能竞赛课堂化、教学化;将“1+X”证书的考评内容、考评标准、考评方式转化成课程的教学评价,实现证书评价与教学评价的对接。接着是建立任务模块清单实施模块化教学,12个BIM工作室按照各自承担的能力培养任务,对应编制12套任务模块清单(图14),对应任务模块清单安排结构化课程团队实施模块化教学。然后是工学结合提升能力,学生按照课程地图选择要学习的模块化课程,按照由易到难的顺序选择课程内的项目模块,3-5人组建一个小组,分组认领任务模块,按照任务模块清单协同完成任务内容,课内课外、学习工作、理论实践相结合,达成各项能力模块的学习目标。

积极适应学生的职业能力成长需求,主动匹配企业的生产技术要求,动态调整教学团队的能力结构,及时更新任务模块的内容结构,促进学用相长、知行合一(图15)。

| (图14)任务模块清单 | (图15)模块化教学模型图 |

成果提出,学生、岗课赛证、产业,是一个产教融合共同体,以此构建“四元融通”综合育人的理论模型,推进高职复合型BIM人才培养“换挡提速”。一是类比行星齿轮的共轨结构,构建以学生为中心、岗课赛证共轨环绕、产业发展在外围联动的共同体框架结构;二是类比行星齿轮的啮合关系,学生、岗课赛证、产业等精准衔接,构建互相激活、互相成就的共同体衔接关系;三是类比行星齿轮的联动运转,学生发展主动、岗课赛证联动、产业变革驱动,构建一动俱动的共同体运行系统(图16)。

成果认为,学生的能力就在岗课赛证与产业的衔接运动过程中形成。一是产业升级对高职复合型BIM人才的需求,驱动岗课赛证联动,推动学生职业能力提升;二是学生能力提升后,变被动为主动,通过岗课赛证增值赋能,推动建筑产业数字化升级;三是将行星齿轮进行三级组合,形成自动挡变速器,以此构建“三层三挡、四元融通”模块化课程体系框架,促进产教融合共同体螺旋上升式发展。

(图16)“四元融通”综合育人理论模型(类比行星齿轮)

|

|

应用虚拟仿真技术开发数字化教学资源,促进BIM生产内容向数字化教学内容的转化。 对照课程内容的能力模块,联合建协、天工、中望、中科等行业、企业、大赛、证书的利益相关方,将岗、课、赛、证的优质资源进行数字化教学内容转化,开发“四元融通”特色的虚拟仿真教学资源。对接基础应用、专项应用、综合管理等3类岗位群,基于真实项目、安全事故、复杂工序,开发《基础工程施工》等理虚实一体化课程18门(图17)、方舱医院等工程项目虚拟仿真33个(图18)、洞口坠落等安全事故虚拟仿真63个(图19)、异形屋面等复杂工序虚拟仿真782个(图20)、免共振微扰动沉桩等“建筑五新”虚拟仿真85项(图21),应用虚拟仿真数字化资源以虚助实,有景、有趣、有效、有用,有效解决建筑实训高投入、高损耗、高风险、难实施、难观摩、难再现等“三高三难”,形成了数字化特色鲜明的虚拟仿真实训教学内容体系。获批国家级建筑工程虚拟仿真实训基地建设单位,入选全国虚拟仿真应用典型案例,在全国虚拟仿真大会做专题报告。

| (图17)基础工程施工虚拟仿真 | (图18)方舱医院虚拟仿真 | (图19)洞口坠落虚拟仿真 | (图20)异形屋顶虚拟仿真 | (图21)免共振微扰动沉桩虚拟仿真 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

一是基于能力导向,师生共创模块化工作室,依托国家级虚拟仿真实训基地建设项目,逐一对应课程体系中层的12个交叉能力模块(方案设计、方案表现、施工图设计、土建造价、安装造价、造价控制、施工识图、施工组织设计、施工实施、智能化设计、智能化安装、智能化管理),师生共创12个BIM工作室,形成模块化工作室系列,每个工作室侧重培养一项能力,各个工作室既有专长又协同配合,为模块化教学提供技术、资源、师资、场地、设备等全方位支撑。二是基于工作过程导向,各工作室自主组建异质化混编团队实施模块化教学,学生从二年级开始自主选择进入工作室,学生、教师、工程师,跨专业、跨部门、跨企业组建异质化混编团队,按照工作体系逻辑,学生分组认领来自企业的真实工作任务,教师、工程师按照模块分工指导,还可以根据各个工作室任务模块的变化进行人员轮换、调整,满足不同学生的多样化能力需求。三是基于成果导向,考评各工作室的综合育人成效,将师生共同完成的企业岗位工作任务、课程教学、技能竞赛、证书考评等成果,作为评价的重要指标,激励师生不断取得更多的成果,促进师生职业能力的共生、共长。依托12个模块化工作室极大提升了模块化教学的水平,落实工学结合、知行合一,先后获批省级技艺技能传承创新平台、省级乡村规划虚拟仿真工程研究中心,促进学用相长、实践育人。

(图22)BIM方案设计工作室 |

(图23)BIM土建造价工作室 |

(图24)BIM施工识图工作室 |

(图25)BIM智能化设计工作室 |

整体设计。运用“以人为本能力建构”理念,创建“四元融通”综合育人的理论模型,将学生、岗课赛证、产业等作为一个产教融合共同体进行整体设计,高效运转、动态更新。

系统推进。从课程体系、课程内容、课程教学等三个方面系统推进,一是搭建支架,创建“四元融通”综合育人的理论模型进而构建“三层三挡、四元融通”课程体系;二是完善机能,开发“三级矩阵、四元融通”模块化课程内容;三是推进运转,实施“多师共课、四元融通”模块化教学。课程体系搭建支架——课程内容完善机能——课程教学推进运转,体现了能力建构系统推进的逻辑思维。

多点发力。一是“四元融通”,岗课赛证“四元融通”贯穿于课程体系、课程内容、课程教学的全过程。二是“模块化”,构建模块化课程体系,开发模块化课程,实施模块化教学,模块化贯穿始终;三是“数字化”,课程体系突出建筑产业数字化升级对人才的需求,课程内容突出虚拟仿真数字化教学资源,课程教学突出BIM云平台数字化教学手段。

理清7个层级的能力模块分布状态,精准替换、灵活调整、动态更新(图26)。一级模块3个(通用能力模块、交叉能力模块、拓展能力模块),二级模块8个(公共基础能力模块、专业群共享基础能力模块、建筑设计专项能力模块、工程造价专项能力模块、建筑施工专项能力模块、设备运维专项能力模块、专业拓展能力模块、综合应用能力模块),三级模块26个(例如:个体适应能力模块、运用工具能力模块、外部互动能力模块等),四级模块73个(包括公共基础课模块、专业群共享课模块、专业核心课模块、专业拓展课模块、专业综合课模块等),五级模块206个(例如:庭院建模项目模块、小别墅建模项目模块、住宅建模项目模块等),六级模块648个(例如:建模环境设置任务模块、建模准备任务模块、创建基准图元任务模块等),七级模块2380个(例如:能根据建模要求选择合适的软硬件设备、能独立解决软件安装过程中的问题、能设置样板文件等)。主动适应建筑产业数字化升级的发展需求,主动适应高职复合型BIM人才的成长需求,及时调整更新各个模块,增强教学内容的科学性、先进性、适应性。

构建能力传递路线图,明确复合型BIM人才培养路径。一是课程体系层面,构建能力框架和课程地图,明晰学生能力需求与岗课赛证的逻辑关系;二是课程内容层面,构建能力地图,明确课程内容与人才培养规格的能力支撑关系;三是课程教学层面,建立任务模块清单,明确每个工作任务支撑的能力模块,确保能力培养落实到课堂。结合数字化的选课、教学、评价、管理一体化系统,实现学生职业能力的模块化结构、自主性选择、个性化发展、多路径成长,培养具备复合素质、复合能力、复合专业的高素质BIM技术技能人才。

(图26)七级能力模块分布图

专业群累计培养复合型BIM人才6000余人,人人成才、人人出彩。一大批优秀毕业生从BIM建模员、BIM专项技术员成长为BIM工程师、项目经理等。服务全国抗击疫情,服务国家重大工程,服务一带一路、乡村振兴、创新驱动发展等国家战略,在各自的岗位上发光发热,实现个人成长与国家需要同向同行。

学生的通用能力极大提高,家国情怀不负使命(图27)。一大批毕业生逆行奔赴抗疫前线,服务全国抗击疫情,主动挑起责任担当。**、***、***等13名毕业生,在中建七局运用BIM技术突击建设地方版“小汤山医院”,获得政府嘉奖,中共二十大代表BIM技术能手**还走进了人民大会堂。**在天工集团成长为BIM工程师,紧急建造方舱医院获好评。

学生的交叉能力极大提高,精工匠心铸就重器(图28)。学生参加BIM竞赛省级及以上获奖100余项,一等奖20余项;***等5名学生,获得全国BIM设计大赛一等奖,当场被企业录用,技能成就梦想。***、***参加北京大兴机场建设,***、***、***参加冬奥会滑雪场建设,用BIM技术解决复杂结构难题,服务国家重大工程。***、***、***、**等毕业生,跟随中国企业“走出去”,在泰国、沙特、冈比亚、马来西亚等多个国家,为“一带一路”建设项目提供中国BIM解决方案。

学生的拓展能力极大提高,创新思维驱动发展(图29)。毕业生先后获得BIM工法16项,省级技术成果29项,BIM成果奖21项;**、**等10余名同学凭借BIM创新项目,获得中国“互联网+”创新创业大赛银奖2项;***成长为广联达公司BIM咨询师,参加制定数字造价“1+X”证书标准。***、**、***、***、***等,服务乡村振兴战略,用BIM技术建设美丽乡村。

| (图27)毕业生参建河南版“小汤山医院” | (图28)毕业生参建北京大兴国际机场 | (图27)毕业生参建北京冬奥会赛场 |

融入BIM技术建设国家级精品课3门、国家级规划教材1本、省级精品课3门、省级数字化教材1本。校企合作联合攻关,解决中建、天工等23家企业的BIM生产难题52项。师生合作运用BIM技术完成三百余个乡村规划设计,连续3年获省委“好”的评价。教师参加BIM竞赛省级及以上获奖21项、获评省级BIM技术能手1人、成果负责人入选“全国黄大年式教学团队”骨干成员。校企共建国家级建筑工程虚拟仿真实训基地1个(图30)、国家级现代学徒制试点专业1个、国家级样板党支部1个、省级产教融合专业联盟1个、省级专业教学资源库1项、省级乡村规划虚拟仿真工程研究中心1个(图31)、省级技艺传承平台1个、“1+X”建筑工程识图“岗课赛证”融通试点1个、荣获全国“1+X”数字造价标杆称号(图32),2个专业教学资源库和2门在线开放课程入选国家职业教育智慧教育平台(图33),建筑工程系荣获全国职业教育先进单位(图34)。

|

|

|

|

|

| (图30)国家级建筑工程施工全过程虚拟仿真实训基地 | (图31)河南省乡村规划仿真工程研究中心 | (图32)“1+X”实施标杆院校 | (图33)入选国家职业教育智慧教育平台 | (图34)全国职业教育先进单位 |

212家兄弟院校推广交流,在浙江工业、北京工业、山东城建等126家职业院校应用实践。承办国家、省级BIM教师培训8次,向840名学员推广经验;组织BIM竞赛12次,向千余名选手做分享;组织企业员工BIM培训千余人;在中国世界职业教育大会等活动上做专题报告。中国教育报以《创新“1+X”BIM人才培养模式,培养复合型创新人才》《技能大赛展实力,技能培养筑高地》为题,重点报道了成果经验(图35、图36);人民日报、中国教育网、中华网等156家媒体对成果进行推介,获得良好社会反响(图37);积极分享成果经验,现已发表相关论文数十篇。下一步,将不断完善成果内涵,持续推进建筑类专业数字化改造服务建筑产业数字化升级,丰富成果数字化资源,推进优质教育资源共享,扩大成果推广范围,打造全国优秀成果推广范例。

|

|

|

| (图35)中国教育报宣传报道之一 | (图36)中国教育报宣传报道之二 | (图37)人民日报宣传报道 |